권효재 상무는 서울대 공대와 고려대 경영대를 졸업하고, 한화오션과 미국계 에너지 기업을 거쳐 보성그룹에서 재생에너지 개발 사업에 종사하는 등 20년 이상 다양한 에너지 분야에서 일해왔습니다.

합리적이고 객관적으로 지속가능한 에너지 대안을 제시하는 것을 사명으로 삼아 공부하고 있으며, 페이스북과 언론 칼럼 등을 통해 신뢰성 있는 정보와 합리적이고 통찰력이 있는 글을 자주 공유하고 있습니다.

뉴토피아에 3~4차례의 글을 연재할 계획이며, LCOE에 대해 비판적으로 검토하는 이번 칼럼에 이어 다음 호에서는 'AI로 인한 전력 수요 증가와 원자력 발전' 주제의 칼럼이 이어질 예정입니다.

안타깝지만, 우리나라를 포함해서 정치의 진영화와 양극화가 심화되면서 에너지 분야에서도 양극단의 논리가 점차 확대되고 있습니다. 우리나라는 재생에너지를 지지하는 쪽과 원자력을 지지하는 쪽의 갈등이 심한데, 전정권과 현정권의 방향도 극명하게 다르다 보니 에너지 정책의 방향도 이리저리 흔들렸습니다. 기후위기가 심화되고 에너지 전환이 이슈가 되면서 소위 모든 것의 전기화가 중요하다는 건 식자들의 상식이 되었지만, 문제는 남아 있습니다: "미래의 전기 수요는 어떤 기술로 충족시킬 것인가?"

이에 대한 재생에너지와 원자력 양 진영의 전문가들을 불러 토론을 시킨다면 아마 일주일 밤낮으로 해도 결론이 나지 않을 것입니다. 사실 기술적으로 깊이 들어가고 사회, 경제, 환경 측면의 이슈와 미래의 불확실성과 정치적 한계라는 요소까지 고려하면 소위 정답은 찾기 힘듭니다. 하지만, 에너지 전환은 결국 시민 다수의 견고한 지지가 꼭 필요한 일이므로 다수 대중들이 이해하기 쉽게, 명확한 논리로 최대한 공정하고 객관적인 정보 제공과 설명이 필요합니다. 기술적인 부분의 이슈는 전문가들에게 맡긴다 하더라도, 결국은 소비자이자 납세자로서 시민들의 부담을 고려하면, 약간 변형된 다음의 질문에 대해 답변이 필요합니다: "원자력과 재생에너지 전기의 원가는 얼마인가? 환경적, 사회적 요인은 차치하고 경제적인 측면에서 두 기술은 어떻게 차이가 나는가?" 저 질문에 대한 답변으로 흔히 사용되는 지표가 가중평균에너지비용, Levelized Cost Of Energy, LCOE 입니다.

LCOE는 특정 기간 (보통 20년) 동안 한 단위의 에너지를 생산하는데 들어가는 비용을 평균해서 환산한 것입니다. 전력 분야에서는 에너지 대신 전기를 적용합니다. 예를 들어 UAE의 신규 원자력 발전의 LCOE가 80원/kwh 라고 하고, UAE의 신규 대규모 태양광 발전의 LCOE가 40원/kwh이라면 "UAE에서는 태양광 전기의 원가가 원자력 전기의 절반이다"라고 이해하면 될까요? 한국의 사례로 바꿔서, 한국의 신규 원자력 발전의 LCOE가 70원/kwh이고, 한국의 신규 대규모 태양광 발전의 LCOE가 140원/kwh이라면 "UAE와 달리 한국은 태양광 전기의 원가가 원자력 전기의 두 배다"라고 이해하면 될까요?

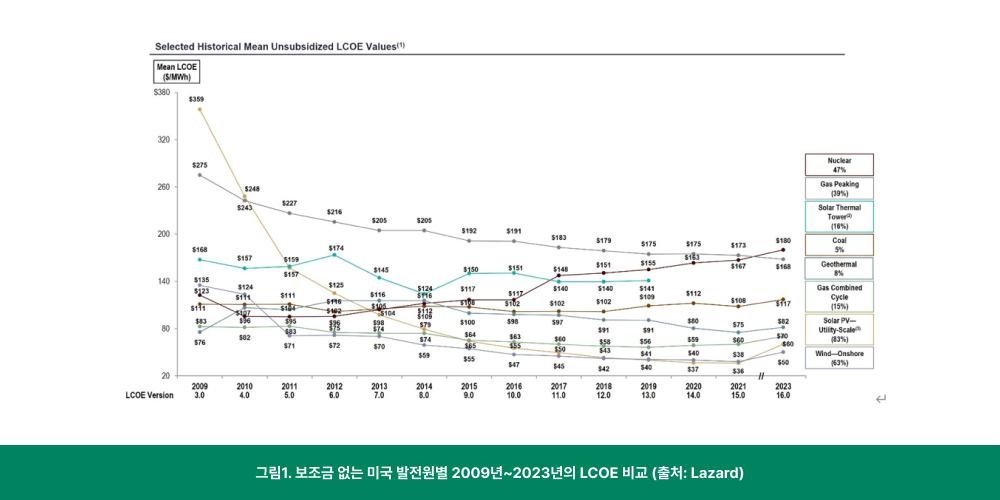

LCOE는 에너지 정책 논쟁의 중심에서 많은 논쟁을 유발했습니다. 개념이 비교적 명확하고 비교가 쉽기 때문에 많이 활용되었지만, 오용될 가능성도 크기 때문입니다. LCOE의 대중화를 이끈 기관은 영미계 투자은행인 Lazard인데 지난 14년간 거의 매년 여러 발전원별 LCOE 비교 분석 리포트를 발표했기 때문입니다. 그림1.의 그래프는 LCOE에 대한 자료 중 아마 전세계에서 가장 유명하고 많이 활용된 자료일 것입니다. 주로 재생에너지를 옹호하는 측에서 많이 인용했습니다. 원자력 발전의 LCOE는 2009년부터 2023년까지 14년간 47% 올랐는데, 대규모 태양광의 LCOE는 83% 감소하여 이제는 태양광 발전의 LCOE가 원자력 발전의 1/3 수준임을 이 그래프에서 확인할 수 있습니다. 하지만, 이 그래프는 60페이지 분량의 전체 보고서의 일부이고, 그래프에 나온 LCOE는 여러 가정에 기초하며, 무엇보다 이 그래프는 미국의 사례이지 전세계의 사례가 아님을 주의해야 합니다. 즉 이 그래프를 가지고 우리나라나 전세계의 상황을 평가하는 것은 맞지 않습니다.

바쁜 투자은행이 무료로 두툼한 보고서를 지속적으로 발간한 이유는 무엇일까요? 영업용 자료이기 때문입니다. Lazard의 보고서는 전세계 연기금과 대형 투자자들이 재생에너지 분야에 투자하는데 기초 자료로 널리 활용되었습니다. 재생에너지의 가격이 추세적으로 낮아지고 경제성이 개선됨을 확인했기 때문입니다. 대형 투자자들의 투자 자문과 거래를 지원하고 주선하는데 Lazard는 많이 참여를 했으며 이익을 보았습니다. 그래서 Lazard의 LCOE 그래프가 편향되어 있다는 비판이 비재생에너지 업계에서 지속적으로 나왔습니다. 또한 재생에너지의 LCOE는 지속적으로 낮아지는데 왜 재생에너지 업계는 그에 상응하는 수준으로 매출과 이익을 내지 못하는지 의문도 계속 재기되었습니다. 미국의 전력 규제 기관들 역시 LCOE가 과연 전력망 전체의 분석과 의사결정에 적합한 지표인지 검증한 바 있습니다.

미국의 전력 규제 기관들은 2021년부터 다양한 연구를 수행하여, LCOE를 보완하는 새로운 지표를 제시했습니다. 발전원별 ELCC (Effective Load Carrying Capability)를 고려한 Firming Cost라는 개념입니다. 전기는 특이한 에너지원입니다. 전기는 전기 그 자체로는 초전도체를 이용해야만 저장이 되며 화학적(배터리), 물리적(양수) 변환을 통해서만 일부 저장이 가능합니다. 그런데 전기 소비와 전기 공급은 실시간으로 일치해야만 하는데 이는 전기 회로 특성상 회로를 따라 전자의 in/out이 맞아야 하기 때문입니다. 수요량이 변동되면 발전량도 따라 가야 하므로 얼마나 유효하게 부하를 맞출수 있느냐가 ELCC의 의미입니다. 지역의 성황과 발전기별 기술 차이로 ELCC의 차이는 큽니다. 대낮에만 전기를 쓰는 지역이고 거의 매일 해가 쨍쨍 비치면 태양광 발전의 ELCC가 80%를 넘을 수 있지만, 반대로 주로 해가 지면 부하가 올라간다면 태양광 발전의 ELCC는 10%도 안 될 것입니다.

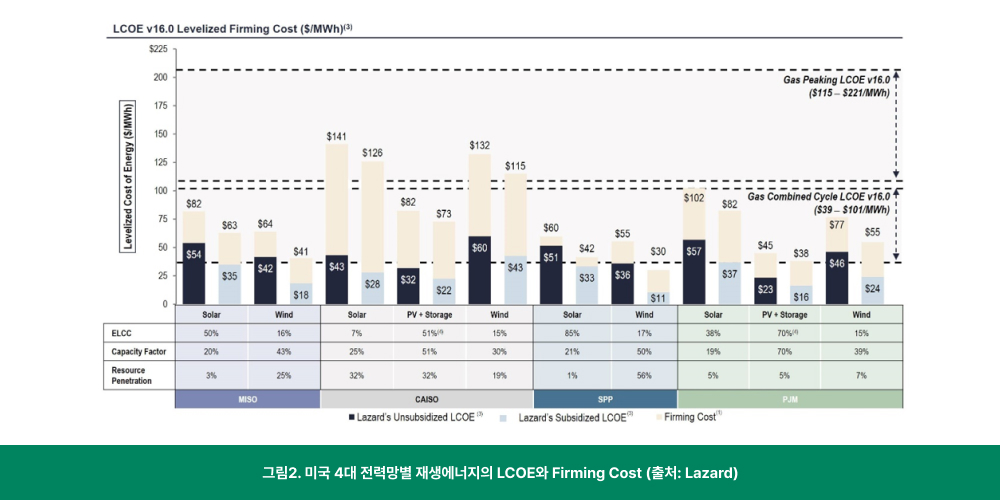

발전원별 ELCC 차이를 감안하면 하루 24시간 평균해서 부하가 한 단위 증가할 때, 발전원별로 공급을 한 단위 늘리기 위한 추가 비용은 크게 달라집니다. 이 추가 비용을 미국 전력 규제 기관에서는 Firming cost라고 정의합니다. 공급의 불균일과 간헐성을 해소하는 비용이라는 의미입니다. 만약 ELCC가 100%이면, Firming cost는 0이고 해당 발전원의 LCOE를 그대로 쓰면 됩니다. 하지만, ELCC가 0%라면, LCOE가 얼마가 되던 전력망 운영자나 규제 기관 입장에서는 Firming cost를 고려해서 더해야 합니다. 즉 특정 전력망에서 태양광 발전의 LCOE가 10원/kwh이고, Firming cost가 90원/kwh라면 전력망 운영자가 고려해야 하는 실질적인 태양광 발전 원가는 100원/kwh이라는 뜻입니다. 여기서의 "원가"란 전력 소비자가 100원/kwh을 지불해야만 전력망 운영자가 총공급 비용을 감당할 수 있어, 장기적으로 수지타산을 맞출 수 있음을 의미합니다. 그림2.는 미국의 주요 전력망에서 태양광 발전, 풍력 발전, ESS와의 결합 등의 표면적인 LCOE와 ELCC, Firming Cost를 보여줍니다.

이런 개념적 차이가 발생하는 이유는 기존의 LCOE 개념은 발전기 차원에서의 비용만 고려하고 전력망 전체에서 수요와 공급을 일치하는 문제를 무시했기 때문입니다. 만약 모든 발전기가 수요에 따라 출력 조절이 가능하면 LCOE로도 큰 문제가 없습니다. 하지만 재생에너지는 수요에 맞춰서 햇빛과 바람을 통제하고, 공급량을 조절하기가 원리적으로 불가능하므로 Firming Cost가 중요 합니다. Firming Cost를 공급확정 비용 정도로 이해할 수 있는데 전력망에 상황에 따라 편차가 큽니다. 미국만 해도 주요 4개 전력망 별로 동일한 태양광 발전이라고 해도 LCOE와 Firming Cost가 다 다릅니다. 미국에서는 재생에너지의 간헐성을 극복하는 발전원으로 주로 천연가스 발전소를 이용하는데 지역별로 천연 가스 가격도 다르고, 전력망 발전원 중 재생에너지의 비중이 다르면 Firming Cost가 달라지기 때문입니다.

Firming Cost가 재생에너지에서만 발생하는 것은 아닙니다. 국내의 원자력 발전기들을 항상 일정한 출력을 내도록 운전되므로 만약 원자력 발전의 비중이 50%을 넘고, 프랑스처럼 70%가 넘으면 상당한 Firming cost가 발생합니다. 전기는 모자라면 주파수와 전압이 떨어지지만 넘치면 올라가서 둘 다 문제가 되기 때문입니다. 심야 시간에 양수 발전기를 돌리거나 전기 난방을 하거나, 제철소에서 고철을 녹이는데 쓰거나 그래도 안 되면 프랑스처럼 다른 나라로 전기를 보내야 합니다.

발전기 차원의 LCOE는 전력망의 전체 차원에서 유효한 영역이 존재합니다. 재생에너지 발전의 비중이 10% 미만일 때는 Firming Cost가 LCOE의 30% 미만인 경우가 대부분입니다. 이런 곳은 재생에너지의 표면적인 원가나 PPA 계약 금액이 매우 쌉니다. 재생에너지가 생산한 대로 전력망이 다 받아 줄 수 있기 때문입니다. 하지만, 재생에너지의 비중 (resource penetration)이 높아지면 Firming cost가 빠르게 올라갑니다. 그래서, 전력망 차원에서 소비자가 정말로 지갑을 열어서 부담해야 하는 전기의 원가는 단순 LCOE로 계산할 수 없습니다. 전력망 시스템 전체를 고려한 System LCOE를 생각해야 하며, ELCC와 Firming cost의 개념으로도 검증해야 합니다.

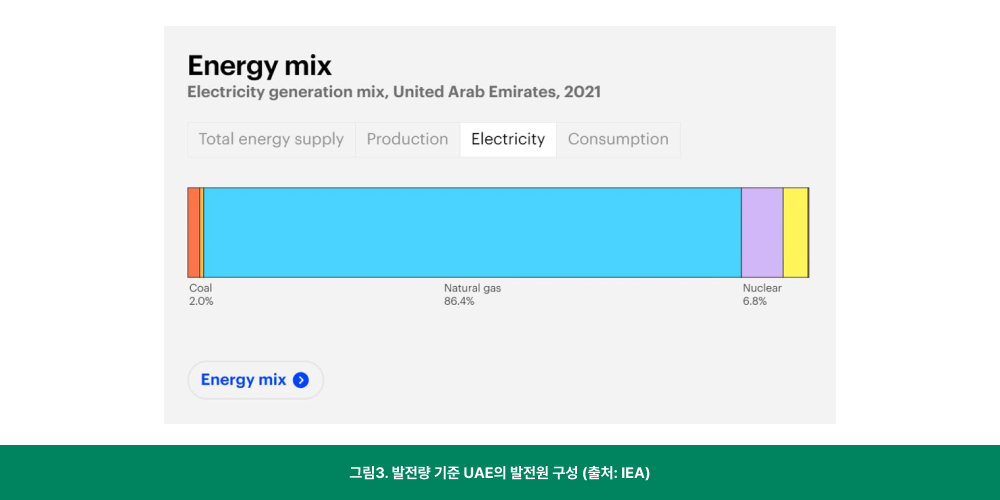

UAE의 사례로 돌아오면, UAE는 전세계에서 PV의 PPA 단가가 싸기로 유명한 곳이기도 합니다. 25년 계약 기간 동안 20원/kwh로 계약을 하는데, UAE에서 PV의 LCOE가 이렇게 싼 데는 여러가지 이유가 있습니다. 그림3.은 UAE의 발전원별 발전량 구성을 보여줍니다. UAE는 천연가스 발전기에서 86% 전기를 충당하고 있으며, 소위 경직성 전원인 원자력 발전과 태양광 발전의 비중은 합해도 10% 수준입니다. 이런 전력망에서는 Firming Cost가 거의 발생하지 않습니다. 게다가 UAE의 가스 발전기 상당수는 석유 생산에서 부수적으로 발생되어 따로 모르지 않으면 유정에서 태워버려야 하는 천연가스를 활용합니다. 어차피 버려야 하는 천연가스를 활용하는 것이므로 연료비가 매우 낮습니다. 이런 이유에서 UAE는 대형 태양광 발전의 LCOE가 낮고, 지속적으로 건설하고 있습니다. 그럼, UAE는 왜 거액을 들여서 바라카 원전을 건설했을까요?

정확한 이유는 다 알 수 없지만, 제가 UAE의 전력 시스템 정책 당국자라면 미래를 이렇게 예상했을 것입니다. UAE의 석유 매장량은 한정되어 있으므로 석유 생산량이 정체될 때를 준비해야 합니다. 석유 생산이 감소하면 천연가스를 활용해서 돈을 벌어야 하며, 더 이상 자국 발전기에 값싸게 천연가스를 공급하기 어려운 시점이 올 수 있습니다. 즉 가까운 미래에는 UAE는 천연가스를 수출해야 하므로, 여유가 있을 때 86%의 천연가스 발전 비중을 줄이고, 다양한 발전원에 투자해야 합니다. 황무지도 많고 햇빛도 좋으므로 PV가 당연한 선택이지만, PV에 과도하게 의존하면 안 됩니다. 모래폭풍이라도 불어서 패널에 모래가 쌓이면 문제가 생길 수 있기 때문입니다. 그래서 원자력을 포함한 다양한 발전원을 갖추려는 노력을 하는 것입니다.

우리나라는 아쉽게도 천연가스가 상당히 비쌉니다. 재생에너지의 간헐성 극복을 위해 천연가스 발전기에만 의존할 수 없는 환경입니다. 배터리 ESS나 양수 발전소는 도움이 되지만, 현재의 규모는 미미합니다. 그러므로 "재생에너지의 LCOE가 100원/kwh이고 산업용 전기 요금은 150원/kwh이므로 정부는 재생에너지 보급에 차액에 해당하는 50원/kwh 보조금을 주어도 손해는 아니다"라는 주장은 오류입니다. 우리나라 전력 시스템의 상황을 고려한 실질적인 재생에너지의 원가를 추정하여 정책 결정을 해야 합니다. 이를 System LCOE라고도 지칭합니다. 타국의 상황은 참고할 수 있겠지만 우리나라 전력망은 고유한 특성을 가지고 있습니다. 우리 실정에 맞는 System LCOE에 대한 연구와 이를 잘 정리해서 대중들에게 소개하고 소통하는 노력이 꼭 필요합니다.

또한 원자력 업계에서 주장하듯 소위 값싸고 깨끗한 원자력 전기로 전력망의 모든 문제를 해결 할 수 있는 것은 아닙니다. 원자력이나 재생에너지나 초기 비용이 많이 들고 운영비는 미미하므로 조달 금리와 운영 기간, 가동률에 따라 발전 원가가 달라지기 때문입니다. Lazard의 LCOE 자료에서 신규 원자력의 발전 원가가 매우 비싼 이유는 미국에서는 지난 10년간 신규 원자력 발전소 준공 건수도 적고 가동률도 떨어지기 때문입니다. 우리나라는 반대로 원자력 전기가 싸다고 인식되지만, 이는 여러가지 상황과 가정에 기반합니다. 일단 최소 60년 동안 가동률 80% 이상으로 운영되어야 하고, 최고의 신용등급으로 자금을 조달해서 이자 비용이 싸고, 발전소 건설 과정에서의 기술적 위험이 없어서 준공 지연이나 가동 중 정지 문제가 없어야 합니다. 원자력 업계는 지금까지 잘해 왔고 합리적인 수준에서 여러 비용들을 책정하고 있습니다. 하지만, 이는 표준 대형 원전에 해당되는 것이며, 지금 개발 중인 i-SMR은 실적이 없으므로 60년을 쓸 수 있을지, 조달 금리가 어떻게 될지, 기술적 위험이 있을지 없을지 판단하기 어렵습니다. 그러므로 i-SMR이 기존 원전만큼 발전 원가가 나올지는 미지의 영역으로 봐야 합니다. 반대로 재생에너지의 기술적 위험은 거의 다 사라졌으며 ESS의 원가가 급격히 낮아지고 있으므로 장기적으로는 ESS와 결합된 재생에너지의 LCOE는 신뢰할 만한 지표가 될 것입니다.

진영의 이익이 눈에 뻔히 보이는데, 각자에게 불리한 이야기를 하기란 어렵습니다. 하지만, 타 진영을 누르다고 해서 시민들의 주머니가 열리거나 에너지 전환을 위한 현실을 유도할 수는 없습니다. 시스템 전체와 시민 사회 전체를 고려하는 에너지 업계가 되었으면 좋겠습니다.